Nevouségarezpas

avecunestratégiefloueetfigéequimanquerasacible

Près de 70% des stratégies élaborées ne sont jamais implémentées ! Résultat ? Désengagement des équipes, décisions peu claires, travail en silo et opportunités manquées.

Pourtant, dans un espace stratégique qui change constamment, agir sans prévoir n'est pas non plus la bonne solution

RENDEZ VOTRE STRATÉGIE FORTE & FLEXIBLE !

- Établissez une vision claire et mobilisatrice

- Ne dispersez pas vos efforts et choisissez vos combats

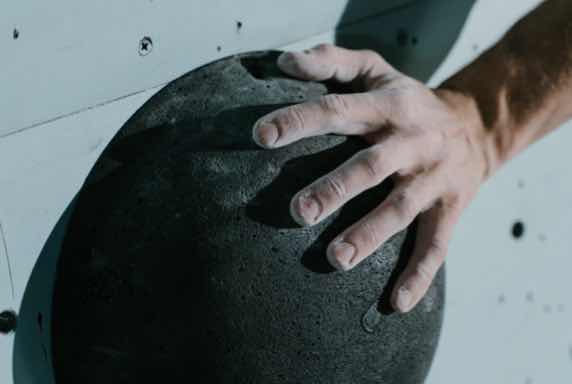

- Sachez réadapter en continu votre trajectoire

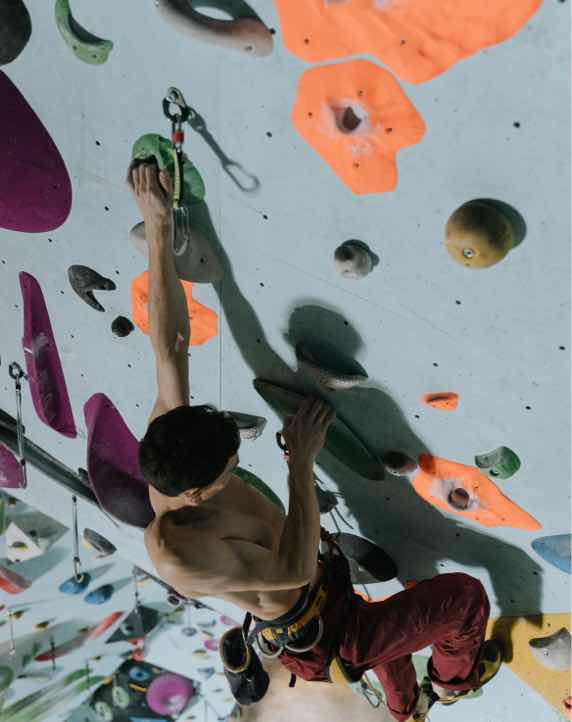

Fixezlecap

etpréparez-vous

àl'inattendu

Clarté des objectifs

Efficacité de la roadmap

Agilité du pilotage

Notre valeur

ajoutée

Votre vision est claire

01.

Votre roadmap est efficace

02.

Votre stratégie est réussie

03.

La planification stratégique

By Ad Valoris

Guide de la stratégie d'entreprise : définition, types et défis

SI CE N’EST PAS DÉJÀ FAIT, ÉLABOREZ VOTRE STRATÉGIE

Une stratégie claire vous donne l’avantage concurrentiel,

aligne vos équipes

et vous permet de pivoter avec agilité face aux imprévus.

NE PAS EN AVOIR, C’EST NAVIGUER À VUE !

Fixez le cap

et préparez-vous à l’inattendu

pour rendre possible votre success story

Parlons clair !

5 raisons de choisir Stratégie by Ad Valoris

Vous bénéficiez d’une stratégie clairement définie et alignée avec une vision partagée.

Vos équipes sont unies et engagées pour atteindre vos objectifs. Votre stratégie est suffisamment flexible pour s’adapter aux circonstances.

Vous évaluez constamment vos progrès ce qui vous permet d’anticiper les risques, et de profiter des opportunités.

Vous maximisez l’impact des ressources impliquées.

Vous transformez en résultats la vision que vous poursuivez.

Nos offres sur ce service

Aller plus loin

Prendre les bonnes décisions grâce à la matrice SWOT

Les différentes orientations stratégiques pour une entreprise

Tout savoir sur les différents types d'orientation stratégique....